冰厂:甬江畔消逝的风景

发布时间:2010-07-29

甬江东岸,原有一条冰厂路,其位置南起江东北路,北至和丰纱厂,即现今在建的和丰创意广场,沿江的石板路面,南北纵长约420米。冰厂路现已拓建延伸成为江东北路的一部分。和丰创意广场所在位置,还有一个老地名叫“冰厂跟”,包括今日的通途路、江南路到常洪隧道一带。“冰厂跟”皆因旧时多窖藏天然冰的冰厂而得名。地名是人类历史的活化石,是人群在一个地方聚居、生息的记录。随着时代的发展、变迁,繁荣一时的冰厂早已灰飞烟灭,这些老地名也逐渐成人们久远的记忆。

甬江东岸,原有一条冰厂路,其位置南起江东北路,北至和丰纱厂,即现今在建的和丰创意广场,沿江的石板路面,南北纵长约420米。冰厂路现已拓建延伸成为江东北路的一部分。和丰创意广场所在位置,还有一个老地名叫“冰厂跟”,包括今日的通途路、江南路到常洪隧道一带。“冰厂跟”皆因旧时多窖藏天然冰的冰厂而得名。地名是人类历史的活化石,是人群在一个地方聚居、生息的记录。随着时代的发展、变迁,繁荣一时的冰厂早已灰飞烟灭,这些老地名也逐渐成人们久远的记忆。冰厂的历史功绩

宁波地处东海大陆架的中段,面临举世闻名的东海舟山渔场,海洋渔业资源充沛,旧时一年四季都能下海捕捞,渔业生产得天独厚。但是,夏季捕鱼就有一个难题:天气炎热,捕获的鲜鱼难以保鲜,时间一长腐烂变臭。通常的解决办法就是盐腌和冰藏。盐腌加工虽然简单易行,但鱼货品质下降,损耗也大,所以当时的鱼行老板就专造大吨位的“冰鲜船”,随同捕捞作业的渔船去渔场,将捕获的鲜鱼及时过船冰藏起来。

在机制冰出现之前的古代,人类能利用的只能是天然冰雪。古代文献多有记载:“藏雪藏冰,盖有用也。清代开始宁波乡间亦能藏雪。藏雪之处,亦可藏酒及楂、梨、桔、柚,这些水果久为寒气所侵,至炎热的夏季从地窖中取出,光彩灿烂如新,而酿造的黄酒尤其香冽。”清人李邺嗣(1622—1680)的《鄮东竹枝词》为后人直白地记录了甬人藏冰以售、供应冰鲜船的乡风民俗:“鱼鲜五月味偏增,积冻中舱气自凝。未出洋船先贵买,几家窖得一田冰。”

冰厂行业应运而生。冰厂就是建在甬江边的大冰窖。之所以建在甬江边,是因为冰鲜船航行在甬江,装运天然冰方便的缘故。

甬江岸畔的冰厂繁荣了数百年。李邺嗣是清初人,从他那时算起,也有三百多年了。手工业性质的冰厂,直接造就和影响了宁波海洋渔业的发展。“我们渔民是看冰吃饭”,道出了冰厂对渔业生产的重要。大凡冬季严寒、降水量大,天然冰产量猛增的年份,渔业生产也随之丰收。宁波作为我国著名的海洋渔业集散地,可见甬江冰厂的历史功绩不言而喻。

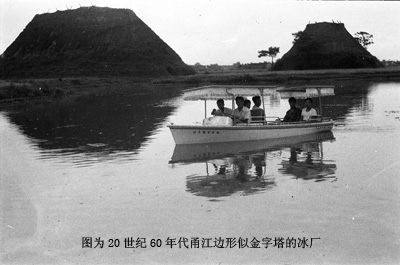

小金字塔似的冰厂

甬江岸边曾有上千座冰厂,绵延十余里,号称“十里冰厂”。这些冰厂如土丘一般,远望如同小金字塔,一字排列在甬江岸畔的稻田里,蔚为壮观。笔者在上世纪七十年代,因工作业务关系,经常往返于江东“冰厂跟”一带,其时,残存的冰厂和冰厂残骸还有不少。尤其是在萧瑟的冬季,一座座冰厂金黄色的屋顶在阳光的照耀下,起伏绵延,如同一幅风景油画,一眼望去,顿然使人精神振奋、心旷神怡起来。

成书于清代道光年间的宁波乡邦文献《四明谈助》,对于冰厂作了这样的描述:“冰厂窖田覆草,中脊建瓴,前后峻削,如马鬣封然,不至积雨渗漏。地上藉之以草,通长沟。冬月抬冰至满,必使封固周密,旁不通风,下可泄水,庶无消化之患。至夏月应用,每日江船运开,诸厂皆然,连绵十余里不断。”

可知冰厂的建造并不复杂,选址都在沿江一带,专门预留一些冰田,待秋天收割稻子后,平整田地,放入半尺深的水;水田一侧挖掘长方形的地窖,深两三尺,面积一般有三五间房大,四面呈三尺多厚的土墙,朝向江边的土墙开一低矮、狭窄的小门,屋顶一般采用毛竹搭成的屋架,铺上尺把厚的稻草,不透风不漏气。地窖内铺上厚厚的草垫,到了寒冬腊月,水田已成冰田,就可将冻冰挑运进厂储存。冰厂储满后,则用稻草、棉帘等将唯一的小门堵塞严实,防止热空气侵入。冰厂实际上就是一个天然冰的储冰室,是一个全封闭的稻草屋。大的冰厂占地10多亩,小的占地五六亩,当然这包括了与之配套的冰田。仅就冰厂本身而言,2004年拆除的最后一座冰厂遗址,长约50米,宽约20米,土丘高约5米多。土丘中间长方形的土坑就是储冰室,土坑迎江的一面,有一个宽0.8米、高1.7米,仅容一人出入的石洞,就是储冰室唯一的出入通道。这座冰厂土墙厚实,土墙上还矗立着10多根1米多高的石柱,是用来支撑冰厂的杉木屋架的。据说,这座冰厂已有一百多年的历史,其外观、气势,真像个小金字塔。

繁荣的冰厂事业

旧时,宁波的冬季很冷,城内的月湖有个把月湖面结冰而不解冻。每当结冰的早晨,总是冰厂冰农们最开心的日子。冰农们用竹秆将冰田里的冰击碎,然后将小冰块收集成堆,用扁担、箩筐挑到储冰室存放起来。冰厂都是私人经营的,储冰和出冰,需要大量劳力肩挑搬运,成为当地农民季节性的一大副业。拂晓前后,蒙蒙晨雾中,人们挑着一担担晶莹剔透的冰块,鱼贯而入行进冰厂,场面煞是壮观。待到翌年夏季,人们再将储冰从冰厂里挑运出去,出售给过往的渔船。出冰比储冰要紧张,一个冰厂一旦打开门户,必须在一两天内将储冰出完,时间越短越好。炎炎骄阳下,冰农们肩挑沉甸甸的冰块,翻越江堤,足踏渔船跳板,上上下下,来回奔波,辛苦自不待言。为了抢时间,昼夜兼程,灯笼火把,挑灯夜战,是又一番别开生面的劳动场景。

渔船收购的天然冰,通常都是一层鱼一层冰地间隔放置,捕获的鲜鱼经过冰冻冷藏,可以运到上海、杭州等地出售。还有大量的天然冰卖给了冰鲜船或专事贩冰的商船,由这些船主商贩运往舟山渔场、温州渔场等地,转售给渔船渔民或专门收购鱼虾的商船。

从事过冰农生产的老人们一致断言:在相同情况下,天然冰比人工机制冰融化得慢,天然冰块为鱼虾的保鲜期达一个星期多。而且,因其块度小、不伤害鱼鳞,深受各路渔船渔民的欢迎。数百年来,占有巨大的市场。1935年的《鄞县通志》记载:“梅墟一带沿江十里之地,冰厂栉比而立,自和丰纱厂以东至镇海方向,鼎盛时,常有数千座冰厂。最多时有数万人从事此业。”这在当时宁波这样一座二、三十万人口的海港城市,却有数千冰厂、数万人在冬夏两季从事储冰产业,足见冰厂在宁波历史上具有举足轻重的地位。

最后的冰厂悄然消失

解放后,虽然有了人工制冰厂,但天然冰仍有很大市场。农业合作化的时代,冰厂成为当地农民重要的副业。七十年代起,全球气候变暖,宁波冬季已很少结冰,冰厂已无冰可储了。海洋捕捞业发展,渔船越造越大,渔场越捕越远,渔船均须带冰作业了。与之相应,冷冻仓库大规模发展,冰冻厂为渔船提供了质量上乘、应有尽有的机制冰,天然冰市场日渐萎缩,生存日益艰难。1983年的夏天,甬江边上最后一座冰厂停产关闭,以后这些废弃的冰厂相继被拆除。2001年,位于江东福明街道桑家村的最后一处冰厂遗址平毁,复为耕垦之地。

数千冰厂的遗迹,就这样从人们的视线中淡出。随后 “冰厂路”、“冰厂跟”的老地名,也在当代人的记忆中悄然逝去。这实在是这座渔港城市不该忘却的记忆。几百年前,先人们就是利用这样的土办法,在赤日炎炎的夏天保存了几十吨、几百吨、成千上万吨的天然冰块,保障了海洋渔业之需。没有任何动力资源的消耗,没有任何生态环境的污染,细细想来,这难道不是奇迹吗?冰厂留给人们的怀念和思索,随着历史的演进,一定会是很多很多。因为这可是我们无比勤劳智慧的祖先,留给后人的历史文化遗产。