蛟川书院的前身——鲲池书院

发布时间:2020-08-24

校名,可说是一所学校最直观的名片,有些校名浓缩了学校的历史渊源,有些校名内涵着办学理念,有些校名则彰显出学校特色。

鲲池书院,听说过吗?就是这所百年名校蛟川书院的曾用名,历史悠久,文化底蕴深厚。今天小编带你解读探索蛟川书院校名背后的故事。

01

在梓荫山麓,明代时建有纯阳阁,系邑人会文之所,兵燹后改为罗汉堂。清乾隆八年(1743),邑人郑宗璧、李士瀛等请于知县杨玉先将其改建为书院,初名蛟川书院。它就是镇海办得最早也是办得最久的官办书院。

蛟川是镇海的别名,本指大浃江,即甬江在镇海段的总称。蛟川书院不久易名为鲲池书院,这是当时浙江巡抚常安的主意。因为梓荫山下有个鲲池,鲲池原本有山泉涌出,是本县“中大河”的源头。“鲲池”令人联想起《庄子·逍遥游》中一段话:北冥有鱼,其名为鲲;鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏,鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。读书人一旦科举成功,就好像青云直上,“鲲”化为“鹏”,鹏程万里,所以鲲池书院的意思还不错。

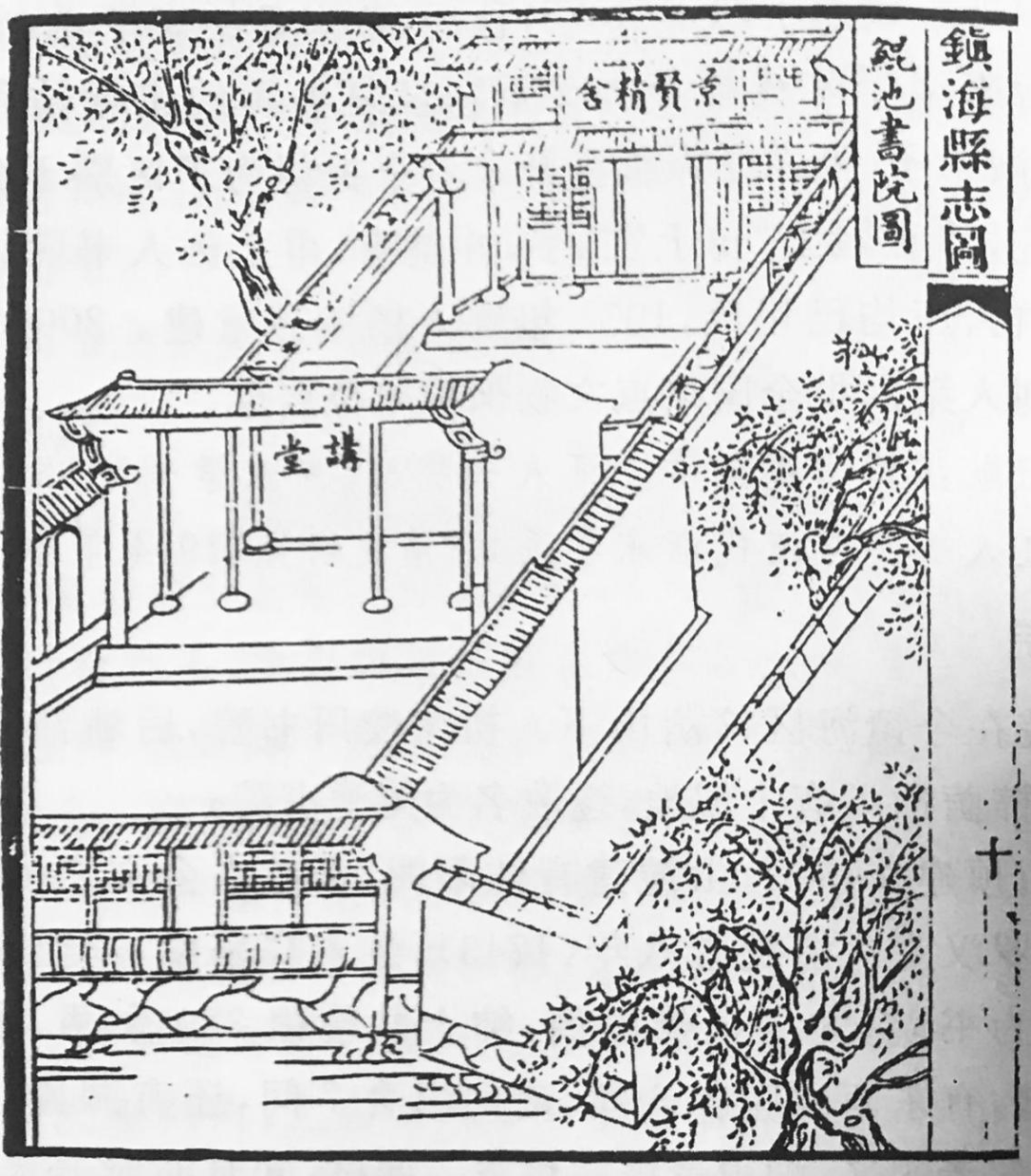

光绪《镇海县志》卷鲲池书院图

书院的结构:

中为讲堂,东西廊庑各八间,朝南书舍七间,西南向台门三间,东北向小屋三间。旁边开启后门,其余都是园圃。映池横二十五丈,由月台的南面进入(县)学后河,西流与泮水合流。

蛟川书院原竖有一座石牌坊,上镌刻“蛟川书院”四字,为乾隆四年镇海知县杨玉生所书。

图为镇海中学内的蛟川书院牌楼遗址

但人们习惯上还是以蛟川书院为名,不知是否因鲲池功利味浓而蛟川乡土情重。嘉庆县学教谕郑勋有《蛟川书院八咏》即是明证,这位老学究还在其《静廉吟舫诗》中写道:蛟川讲堂之南有小筑七楹,回栏扣砌,下临鲲池,池上有小山曰梓荫,夜间风来,水石相激,铿然有声。夏日移榻于此,颇得幽趣。这是多么美的境界呀,在这样的夜晚,有一种心灵澄净的归属感。学子们伴着火热的理想,心灵上多了几许冲动和信念。

02

道光年间,林则徐受投降派诬害,被革职后在这里住了34天,他的日记里清清楚楚地写着“晚至北城内蛟川书院住”。在这期间,林则徐四上招宝山、五上金鸡山,考察地形,检查防御工事,与龚振麟等人一起研制成8000斤大铁炮和可以灵活转动的四轮磨盘炮车。在蛟川书院,林则徐与浙江巡抚刘韵珂、两江总督裕谦反复讨论镇海口防御事宜,给镇海人留下了深刻印象。

建立在镇海中学内的“林则徐纪念堂”

只可惜,咸丰十一年的一场战争,这座学府被毁得无影无踪。直到九年后,当时誉满天下的名士于万川任镇海县令,面对“畴昔弦歌之地”的书院遗址,“久王荒烟蔓草中”,作为读书人的他,更多几分感慨,于是提议重建书院。第二年,邑人傅昌礼、傅昌珩捐资重建,巡抚阮元题额“景贤精舍”,祀沈焕、黄文洁二公于其上。

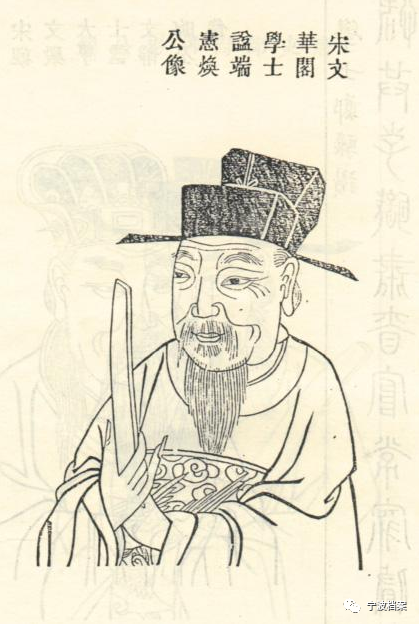

沈焕

这两位先生都是镇海籍的文学大家,供奉他们也代表了镇海人对先贤的礼敬。

03

之后,又一个镇海文人站出来了,他就是镇海籍翰林盛炳纬。对教育的一种责任感,他募银二万二千五百元扩建鲲池书院。之后,蛟川书院完成历史使命,将接力棒交给具有更开明思想的镇海中学堂。

蛟川书院第一任院长为镇海县学教谕、余姚籍进士邵向荣。先生在镇海县学当了二十多年教谕,也在蛟川书院当了二十多年的院长。作为一个满身都是儒学气息的进士,自然影响着书院的学子。他说文章不能局限于八股的标准,而要着眼于经史,特别注重实学。蛟川书院是为科举八股文开设的,但镇海籍翰林盛炳纬认为,“书院者,所以佐学校所不及”。不能单一地开设八股文课进行“应试教育”,而是应该增设经史古文等小课,把经古与八股文结合起来,提高生员的学识修养。他说:“旨意以性理为之经,以疏解为之纬,以史传扩其识,以骚雅和其声。方为尽善尽美。”

从光绪十六年开始,蛟川书院除了八股文课之外,还开设经解、经艺、策论和诗赋等课程,这是十分难得的举措。光绪末年,废科举,兴学堂,镇海又在盛炳纬等乡贤策划和支持下,转移蛟川书院,光绪三十二年停办。之后结余的资金田产,借总持寺旧基兴造了镇海县中学堂,而且均为西式结构,这在县一级中学办学史上是十分罕见的。

1998年,蛟川书院再次创办,其以高标准立意,以高质量立校,为梓荫山文化增添了辉煌的色彩。